标准物质一站式采购平台

- 产品

- 帖子

- 新闻

标准物质一站式采购平台

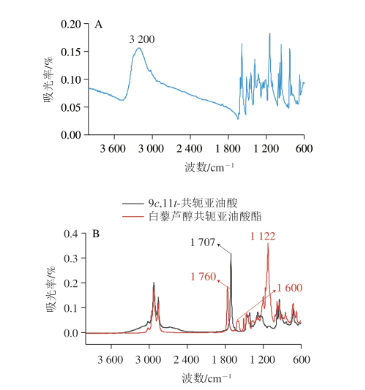

FTIR用于鉴定白藜芦醇和白藜芦醇共轭亚油酸酯的分子结构,白藜芦醇在3 200 cm-1有酚羟基的伸缩振动吸收峰(图1A),而白藜芦醇酯FTIR谱图3 200 cm-1处的峰消失(图1B),说明白藜芦醇的酚羟基发生了反应。从图1B可知,1 760 cm-1和1 122 cm-1处的强峰分别来自C=O和C—O(C—O—C)的伸缩振动,这表明有酯键形成;同时,在2 923 cm-1和2 854 cm-1处出现了—C—H(CH2)反对称与对称伸缩振动强吸收峰,说明体系有不饱和脂肪链;此外,1 600 cm-1处有芳环C=C伸缩振动峰[15]。以上结果表明白藜芦醇成功转化为白藜芦醇共轭亚油酸酯。

图1 白藜芦醇(A)和白藜芦醇共轭亚油酸酯(B)的FTIR谱图

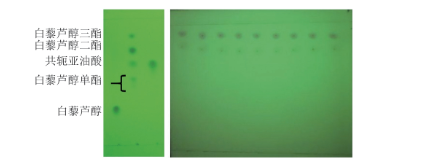

图2硅胶板上可以看出成功合成了白藜芦醇共轭亚油酸三酯,且白藜芦醇和共轭亚油酸几乎检测不到,说明已纯化完全。

图2 纯化后的白藜芦醇共轭亚油酸酯TLC谱图

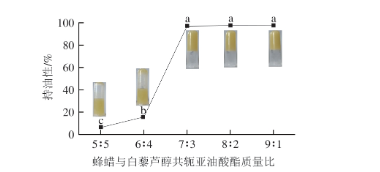

由图3可知,随着BRE的上升,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的持油性逐渐增加。当BRE达12%,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的持油性为98%,BRE继续增加,其持油性无显著变化,说明BRE低于12%时,没有形成凝胶油,BRE高于12%,增大了凝胶油的三维网络结构紧密度,油结合能力增强。因此,从成本考虑选择BRE为12%。

图3 BRE对白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油持油性的影响

不同字母表示差异显著(P<0.05)。下同。

随着蜂蜡与白藜芦醇共轭亚油酸酯质量比的增加,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的持油性逐渐增加后趋于稳定(图4),即大量蜂蜡的存在会提高白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的稳定性。当蜂蜡与白藜芦醇共轭亚油酸酯质量比达到7∶3时,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的持油性为98.24%,蜂蜡与白藜芦醇共轭亚油酸酯质量比继续增加,持油性基本不变。综合考虑,选择蜂蜡与白藜芦醇共轭亚油酸酯质量比为7∶3。

图4 蜂蜡与白藜芦醇共轭亚油酸酯质量比对白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油持油性的影响

随着加热温度的升高,持油性呈先上升后下降的趋势。由于60 ℃时无法达到蜂蜡的熔点,在70 ℃时蜂蜡溶解更充分,使凝胶剂形成更加致密均匀的网络结构。但过高的温度会使花生油中的油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸产生反式结构,因此选择70 ℃为最适加热温度。

随着加热时间的延长,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的持油性呈先上升后下降的趋势。加热时间从10 min延长至20 min,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的持油性从97.5%提高到98.1%,这可能是因为加热时间的延长使凝胶剂充分溶解,凝胶因子能形成更加均匀、致密的网络结构,体系结构化程度增大,骨架致密,束缚更多油相。当加热时间从20 min延长至50 min,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油持油性降低,这可能是由于过长的加热时间导致凝胶体系内部自组装程度降低,束缚的油相减少,并且长时间加热可能会导致花生油发生氧化。综合考虑,选择加热时间为20 min。

随着冷却温度的升高,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的持油性呈降低趋势。4 ℃和15 ℃形成的凝胶油持油性接近100%,25 ℃形成的凝胶持油性仅有80%,说明凝胶剂添加量适当条件下,室温不利于凝胶油的形成。原因可能是在较低温度下,小分子凝胶剂间相互结合形成结晶,温度越高,凝胶剂越不稳定,作用力减弱,结晶由大变小。温度过高时无法形成足够的结晶,液态油未被包裹导致油脂析出,持油性降低。说明温度越高越不利于白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的形成。

由以上分析可知,最适宜的凝胶油制备条件为:BRE 12%、蜂蜡与白藜芦醇共轭亚油酸酯质量比7∶3、加热温度70 ℃、加热时间20 min、冷却温度4 ℃,在此条件下,持油性最高可达98.6%,因此,下述指标分析均在此条件下进行。

由实验结果看出,2 种凝胶油的黏度随着剪切速率的增加先快速下降后趋于稳定,但是蜂蜡凝胶油的初始黏度(7.7 Pa·s)大于白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油(4.6 Pa·s)。单一蜂蜡制备的凝胶油存在黏度过大的问题,影响凝胶油的外观与口感。将白藜芦醇共轭亚油酸酯与蜂蜡进行复配较蜂蜡凝胶油相比黏度降低30%,改善其外观。

2 种凝胶油的L*值(明暗度)均低于花生(62),且存在显著差异(P<0.05),即BRE的提高增加了体系的浊度,其中白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油L*值(51.85)低于蜂蜡凝胶油(58.37),说明其亮度降低,可能由于结晶网络的光散射降低,从偏振光显微镜结果中也能看出添加了白藜芦醇共轭亚油酸酯的凝胶油晶体数目有所降低;2 种凝胶油的a*都为负值且白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油a*值(-4.41)小于蜂蜡凝胶油(-4.70),说明白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的绿色被削弱;2 种凝胶油的b*值均为正值,白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油b*值(15.96)高于蜂蜡凝胶油(15.69),说明其黄色程度越高。

在凝胶油体系中,虽然SFC不代表固体脂肪,但通过SFC的测定可反映其塑性,因此SFC是评价塑性脂肪可塑性的重要指标之一。在凝胶油体系中,构成样品SFC的是凝胶剂而不是植物油,所以凝胶油的SFC不同是由于凝胶油中蜂蜡添加量不同导致的。蜂蜡凝胶油和白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的SFC分别为9.2与9.8,表明白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油相较蜂蜡凝胶油可塑性更强,品质更好。

白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的接触角(64.8°)小于蜂蜡接触角(85.6°),从凝胶油的接触角可以反映凝胶油的湿润性,θ=0°,完全湿润;θ<90°部分湿润;θ=90°是湿润与否的分界线;θ>90°不湿润。可以看出白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油相较蜂蜡凝胶油更容易被水相湿润,蜂蜡凝胶油的接触角较大由于其结晶数目多,晶体结构更为紧密,与偏振光显微镜分析结果一致。

以花生油为基料油,利用9c,11t-共轭亚油酸酯化改性白藜芦醇,并与蜂蜡复配制备白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油,最佳制备工艺为BRE 12%、蜂蜡与白藜芦醇共轭亚油酸酯质量比7∶3、加热温度70 ℃、加热时间20 min、冷却温度4 ℃,在此工艺下白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油的持油性最高可达98.6%,与蜂蜡凝胶油相比黏度降低30%、亮度降低、减少了α型晶体,并发现白藜芦醇共轭亚油酸酯凝胶油单不饱和脂肪酸降低2.2%,多不饱和脂肪酸提高了3.1%,并且无反式脂肪酸生成。本研究为开发功能性凝胶油提供理论依据,对食品的多样性和安全性具有重要意义。

本文章来源于——《食品科学网》,如有版权问题,请与本网联系

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

登录后才可以评论